Réalisateur de films documentaires et auteur de romans, Antoine de Meaux transmet sa passion de l’Histoire en s’inspirant des ressorts de la fiction. Rencontre avec un formidable conteur, inspiré par les aventures humaines qui forgent tous les grands récits.

Vous avez signé un très beau film pour France 2, aboutissement de six années de travail. L’affaire Jeanne d’Arc se présente comme un “cold case” mêlant rigueur historique et audaces d’animation. En quoi les techniques de la fiction permettent-elles de rendre l’Histoire accessible à tous ?

Dans la plupart des docu-fictions, nous sommes freinés dans notre enchantement par la “voix de la connaissance”. Cette voix surplombante, parfois anachronique, est souvent celle de l’historien contemporain. Dans mon film, j’ai choisi une approche différente en plongeant le téléspectateur dans le passé grâce à l’animation 3D. J’ai aussi cherché à repousser les limites de l’écriture fictionnelle en introduisant des personnages imaginaires, comme le jeune moine Pierre Fournier, qui joue un rôle essentiel dans mon film. À mon sens, tous les éléments de connaissance peuvent passer par les dialogues et les situations, et c’est beaucoup plus fort. Je crois dans les sortilèges de la fiction.

Que peut-on raconter de neuf sur une héroïne aussi iconique que Jeanne d’Arc ?

Raconter l’histoire différemment nous fait redécouvrir ce que l’on croyait savoir. D’où l’idée de mener l’enquête sur un personnage disparu. Ce procédé narratif novateur nous a permis d’éviter les écueils principaux entourant l’histoire de Jeanne d’Arc, notamment ses aspects merveilleux. En abordant l’histoire à bout portant, on risque de basculer dans la légende dorée. Notre parti pris de suivre deux enquêteurs – même s’ils sont dominicains et membres de l’Inquisition ! – permet de poser des questions similaires à celles qui habitent les historiens contemporains et les téléspectateurs. À travers ce questionnement émerge tout un sous-texte politique : sans Jeanne d’Arc, pas de Charles VII. S’il a parié sur cette jeune femme, c’est qu’il avait une ambition politique, loin de l’image du souverain falot qui lui colle à la peau.

Comment expliquez-vous le succès de cette veine historique teintée de romanesque, incarnée notamment par l’émission Secrets d’histoire, dont vous avez été l’une des plumes fidèles ?

Ces émissions permettent de partager des éléments de savoir et de culture avec des téléspectateurs de toutes générations et tous milieux sociaux. En cela, elles relèvent pleinement des ambitions du service public. Secrets d’Histoire a fait le pari d’aborder les grands événements du passé avec beaucoup d’idées très fécondes, notamment le recours au patrimoine. L’autre intuition essentielle, c’est de raconter l’Histoire à travers le destin de grands personnages, à rebours des préceptes de l’École des Annales qui insistait sur l’importance des statistiques et des synthèses, du temps long, du rôle des anonymes. Nous nous sommes rendu compte que c’était une façon assez extraordinaire de susciter des vocations d’historiens.

Les Français sont-ils au fait de leur Histoire ?

À mon sens, l’enseignement de l’Histoire est bien mené dans les écoles françaises. Les programmes de lycée ont été récemment refondus pour laisser davantage de place à la chronologie. Nos professeurs sont de formidables transmetteurs non seulement d’Histoire mais aussi de civisme pour les jeunes. Il faut les soutenir ! Nos émissions de télévision, elles, ont une autre vocation : créer du lien social et relier les générations. Quand nous produisons une émission en prime time, pour le service public, notre ambition est de réunir toute la famille devant le poste, souvent à l’initiative des grands-parents.

Dans une société gagnée par la polarisation, ces films empreints de fiction offrent-ils un espace protégé où différents points de vue peuvent se confronter ?

Nos émissions ne cherchent pas à être des espaces de débat, ou alors à la marge. La hantise de nos chargés de programme, c’est surtout qu’elles soient fiables et dûment validées par des conseillers historiques. Pour mon prochain film consacré au procès de Paul Touvier, nous avons sollicité le regard de Laurent Joly, grand spécialiste de la Shoah et de Vichy. Nous lui présenterons une première version du montage, pour nous assurer que nous visons juste.

Selon vous, pourquoi avons-nous tant besoin de récits ?

Il y a toujours eu des bardes et des conteurs, des chansons de geste et des chroniques. La nouveauté, c’est une autre façon de raconter les histoires, notamment dans l’industrie de l’audiovisuel. Le série, phénomène de notre époque, a permis un extraordinaire développement de la science du scénario. Aujourd’hui, les scénaristes peuvent dérouler des histoires sur 10 heures, 15 heures, 50 heures… Ces fresques haletantes, riches d’une sophistication extraordinaire, infusent dans la société. Le public est devenu beaucoup plus exigeant en matière de récits. Entre les feuilletons des années 1980 et les séries qu’on tourne aujourd’hui, la différence d’ambition est frappante. De quoi faire mentir cette idée selon laquelle tout serait moins bon, le public moins cultivé. Dans le domaine de la narration, nous assistons à une montée en gamme.

Dans vos œuvres télévisuelles et littéraires, le témoignage occupe également une place très importante. Pourquoi ?

Beaucoup de textes ont été écrits sur la distinction entre l’historien et le témoin. Chacun a sa légitimité propre. Ce qui me frappe, quand je recueille la parole d’un témoin, c’est l’émotion extrêmement forte qu’il dégage, surtout lorsqu’il est filmé pour la première fois. Je me souviens des premières interventions télévisées de monstres sacrés comme Nabokov ou Soljenitsyne chez Bernard Pivot. Il en émanait quelque chose de magique.

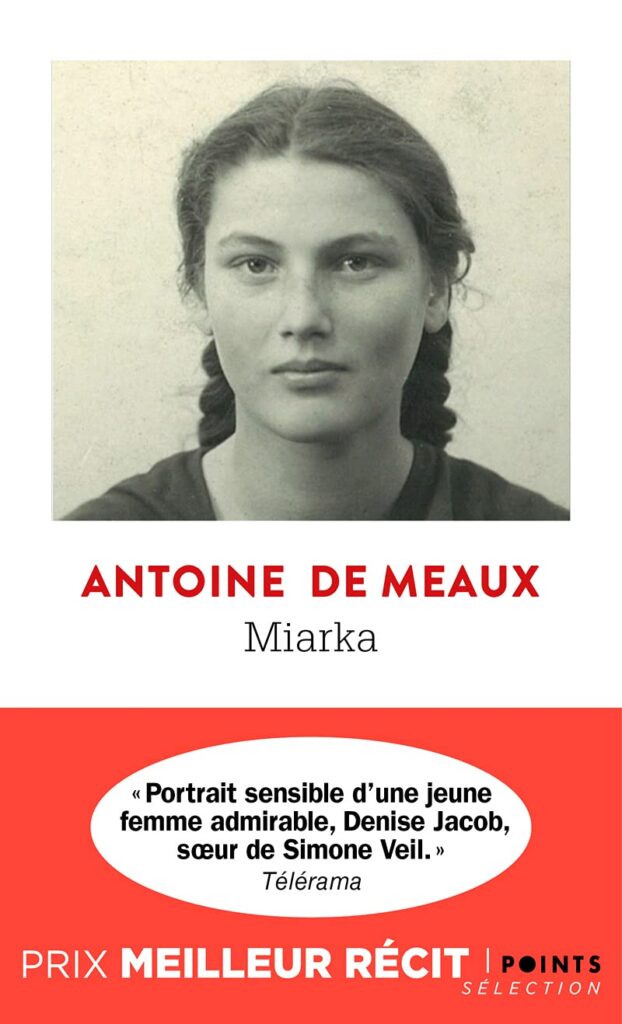

Votre livre Miarka (1), consacré à Denise Jacob, sœur de Simone Veil, est emblématique de cette quête de justesse.

Miarka, c’est à la fois un livre sur une période qui me passionne, et un hommage à une amie très chère. J’étais lié à Denise Jacob (1924-2013), ancienne résistante, déportée à Ravensbrück à l’âge de 19 ans, et par ailleurs sœur de Simone Veil. En publiant ce livre en 2020, j’ai voulu mettre en lumière cette femme exceptionnelle et pourtant si discrète, tout en questionnant l’histoire de la Résistance à travers l’intime. J’avais à cœur de sonder la place de cette famille emblématique dans notre mémoire française. Ce livre fait aussi écho à mon expérience lors de mon service militaire à la Fondation pour la mémoire de la déportation, où j’ai rencontré beaucoup d’anciens résistants déportés. Ces personnes, qui avaient eu ces conduites admirables, demeuraient invisibles dans notre société. Ce même décalage me frappait dans le destin de Denise Jacob.

Quel est le fil rouge de votre œuvre ?

S’il y en a un, il tient peut-être à toutes ces rencontres qui se confondent avec mon parcours de vie. Chacune d’elle répond à ma quête d’intensité, à mon besoin d’admiration. L’autre dimension, c’est celle du service. J’ai besoin que ce que je crée ait une utilité, pour une famille, pour une réflexion de société…

Écrire pour la télé ou écrire un livre, cela change-t-il la manière de raconter ?

C’est à chaque fois une énergie très intense. L’exigence doit être la même dans tout ce que l’on entreprend. J’ai eu la chance de découvrir ce métier grâce à des modèles, comme Frédéric Mitterrand qui m’a fait confiance quand j’ai débuté. Il mettait la barre très haut, soucieux que chaque film soit un carrefour de tous les domaines de la culture. Il prenait les téléspectateurs au sérieux en répondant à leur soif d’exigence.

D’où vous vient cette capacité à raconter des histoires ?

C’est en forgeant que l’on devient forgeron ! En apprenant mon métier, je me suis rendu compte que ce savoir-faire pouvait s’appliquer à des domaines très différents. Ce besoin de raconter des histoires me vient sans doute des romans qui m’ont marqué. La lecture, c’est mon oxygène et ma passion. Les Maia du romancier portugais Eça de Queiroz, Anna Karénine de Tolstoï ou la Rabouilleuse de Balzac ont façonné mon goût pour la narration. J’ai toujours été inspiré par les listes de livres que nous donnaient les profs. Au lycée, je les dévorais toutes !

Les entreprises ont aussi une histoire à raconter : quel intérêt y voyez-vous ?

Les entreprises sont de grandes institutions qui font partie du tissu d’un pays. Elles doivent s’assumer comme un élément du patrimoine de l’histoire sociale et comme un formidable réservoir d’histoires. Certains documentaires, comme celui consacré à Louis Renault et André Citroën, le montrent bien (2). Voilà l’histoire de deux grandes entreprises leaders dans le secteur de l’automobile, dont la rivalité se confond avec les tumultes de l’Histoire : nous sommes en plein drame shakespearien ! Les entreprises ne doivent pas avoir peur de leurs histoires. Le danger, c’est de faire de la propagande ou de chercher à raconter des histoires bien-pensantes. Les entreprises doivent oser les récits qui fâchent ou déstabilisent. C’est ce qui est fort et crée du débat. Et cela démontre leur vitalité.

En tant qu’homme de télévision, êtes-vous sensible à la pub ?

Deux publicités sorties en 1987, l’année de mes quinze ans, me reviennent en mémoire, l’une pour l’eau minérale Badoit, l’autre pour la marque de surgelés Vivagel. Ce que j’aime, rétrospectivement, c’est l’incroyable énergie et la liberté qui s’en dégagent, l’humour joyeux, le côté sexy, parfois assez osé, une sincérité qui est en rapport avec les battements de cœur de l’opinion, une élégance glamour qui doit sans doute beaucoup à des personnalités comme Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino, mais qui était aussi l’apanage de la mode et des artistes de cette époque.

Quel récit de marque vous inspire ?

Je suis admiratif de l’univers des vins et des champagnes : il incarne à la fois un produit d’exception, un artisanat et un lien avec un terroir. Ce qui m’intéresse, c’est cette réalité concrète qui transcende les artifices marketing. Je suis aussi fasciné par des figures emblématiques qui ont immortalisé leur nom à travers des marques prestigieuses. Christian Dior, Yves Saint Laurent… Derrière ces noms se cachent des visionnaires qui ont façonné la tonalité d’une époque. J’aime l’idée de l’aventure humaine qui va de pair avec l’histoire de ces entreprises.

Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans un monde où les grands récits communs (national, européen, religieux…) font moins recette ?

Ces trois récits-là sont majeurs. L’échelon national semble désormais trop limité mais demeure porteur d’une prodigieuse mémoire. Le récit religieux doit se réadapter, mais ce n’est pas la première fois dans son histoire. Le récit européen est dans une mauvaise passe mais dispose d’un potentiel extraordinaire : si les entreprises peuvent se relier à ce champ de développement immense, c’est pour elles un vivier porteur car le citoyen européen est en construction.

Justement, votre prochain film sera consacré aux Frères de la forêt, ces résistants baltes qui prirent le maquis près de dix ans pour faire la guerre à l’URSS après la réoccupation de leurs pays en 1944. Une façon de contribuer à l’émergence d’un récit européen, à travers une histoire méconnue ?

L’idée de ce projet m’est venue en réfléchissant à la situation en Ukraine : comment participer au débat, comment sensibiliser nos concitoyens sans aborder la question de façon frontale ? C’est alors que je suis tombé sur un article du Figaro évoquant l’assassinat par le KGB du dernier « frère de la forêt » estonien, en 1978. J’ai tout de suite perçu le potentiel d’un film sur ce sujet. Une productrice m’a suivi dans l’aventure. Ce qui me passionne, c’est de mettre en lumière une constante dans les relations entre la Russie et ses voisins, marquées par une vision à la fois nationaliste et impérialiste. Je souhaite aussi mettre en valeur le rôle de l’Union Européenne, inachevée mais si précieuse. Comment contribuer à sa progression ? Je crois qu’il revient à notre génération de construire une véritable culture européenne. Cette culture ne pourra naître que si nous développons une connaissance approfondie des cultures des autres pays européens.

Recueilli par Charles de Beistegui et François-Xavier Maigre