Guitariste et chanteur sur la tournée L’Héritage Goldman, Tomislav Matosin décrypte les raisons d’un succès populaire qui dure. Remède à la crise de l’optimisme, quête de liens authentiques, dépolarisation de la société… Malgré son retrait, la personnalité préférée des Français n’a jamais été aussi présente. Un paradoxe qui raconte la France de 2024.

Johnny Hallyday et Joe Dassin scandés par les supporters des JO, le succès de la tournée Goldman, alors même qu’il est absent… Le public français serait-il en quête de nostalgie ?

C’est vrai que le public nous dit “ça fait du bien de revivre ça”. Quand mon regard croise celui des spectateurs au premier rang, je me rends compte qu’ils sont traversés par tout un tas d’émotions. De notre point de vue aussi, depuis la scène, c’est aussi un spectacle, très intéressant à regarder. Le public de Jean-Jacques Goldman est incroyablement fervent. Ses chansons continuent de nous habiter, alors qu’il est absent. C’est très fort. Quand le projet L’Héritage Goldman a commencé en 2022, nous n’imaginions pas que le succès durerait si longtemps.

Vous-même, étiez-vous un fan de la première heure ?

Pas vraiment ! Goldman, dans ma jeunesse, je suis passé à côté. Ma formation musicale s’est faite avec des groupes anglo-saxons des années 90. Goldman faisait partie du paysage, bien sûr, mais je ne m’étais jamais plongé dans sa discographie. En participant à ce spectacle, j’ai eu vraiment l’occasion de le faire. Arranger des chansons comme “Il suffira d’un signe” de façon plus épurée permet de faire ressortir le texte. Et d’un coup on se rend compte qu’il y a un auteur ! Aujourd’hui, je mesure la puissance de son écriture ; il parvient à tout dire sans le dire. Au-delà d’un faiseur de tubes, avec des mélodies fédératrices, il y a un regard sur l’ère du temps et une plume d’une grande justesse.

Comment êtes-vous arrivé dans ce projet ?

C’est ma rencontre avec Erick Benzi, l’arrangeur des albums de Jean-Jacques Goldman depuis Rouge (1993) qui m’a d’abord permis de rejoindre la troupe de la comédie musicale Un été 44, dont Jean-Jacques Goldman a écrit certains titres. Et L’Héritage Goldman est venu ensuite. Je suis arrivé dans son œuvre par l’entrée des artistes !

Goldman, c’est la photo d’une époque. Pourquoi sa musique nous fait du bien ?

Dans les années 80, lorsque j’étais gamin, quand on envisageait l’avenir dans les journaux pour enfants, c’était exaltant, pas du tout catastrophiste ! Le futur était vu comme un défi à relever, avec de belles surprises, on imaginait des voitures volantes. Il y avait quelque chose de palpitant à s’aventurer là-dedans. Aujourd’hui, quand mon fils lit Mon quotidien, ça parle d’inondations, de réchauffement climatique… L’avenir est vu comme quelque chose dont il faut s’occuper maintenant, quelque chose d’inquiétant. Les années 80, c’était la dernière décennie d’insouciance, un moment empreint de joie de vivre… Nous étions aussi moins connectés qu’aujourd’hui. Nous avions peut-être moins conscience des périls. La musique de Goldman est très marquée par cette décennie-là et j’ai l’impression que notre public veut retrouver cet état d’esprit, revivre collectivement un moment où l’on se sentait bien.

Et pourtant, son répertoire n’est pas exempt de gravité…

Il a une façon de faire qui est très intéressante : dans “Elle a fait un bébé toute seule”, par exemple, il raconte le quotidien très difficile d’une mère célibataire, mais sur une musique tellement enjouée que cela crée un contraste. Et c’est dans ce contraste qu’un message peut passer.

Queen en comédie musicale, Mamma Mia ! au cinéma, l’essor des tribute bands… La pop culture serait-elle entrée dans l’âge patrimonial ?

La musique créée entre les années 60 et la fin des années 80 a marqué notre monde et la pop culture de manière durable, avec les Beatles et tous les autres. Un des premiers artistes qui donne le coup d’envoi de cette patrimonialisation, c’est Lenny Kravitz qui arrive à la fin des années 80 avec des chansons magnifiques, sonnant comme des hommages à Jimi Hendrix, John Lennon, Led Zeppelin… Il le fait sincèrement et de façon créative. Mais cette créativité s’ancre dans cet héritage. Mozart aussi, en son temps, a été copié par tous les grands qui l’ont suivi. C’est l’éternelle histoire de l’art.

En parlant d’histoire, quelle est la première dont vous souvenez ?

La première histoire qui m’a bouleversé, c’est un conte musical de Philippe Chatel, Tom Tom Tommy, une cassette offerte par ma mère en 1982. Sans doute parce que ça lui rappelait mon prénom. Ça raconte l’histoire d’un guichetier de banque qui, pour échapper à la routine de son quotidien, se raconte des histoires. Il voyage dans l’espace, dans le temps, et il lui arrive des choses incroyables, comme devenir pirate dans les Caraïbes. Cette voix off d’André Dussolier, sur un rythme de batterie figurant le galop d’un cheval, impossible de l’oublier ! Et ce riff de guitare tonitruant qui survient sans crier gare : du haut de mes 5 ans, j’avais l’impression que l’on ouvrait des vannes à l’intérieur de moi, comme si j’allais exploser.

En adaptant Antoine de Saint-Exupéry avec un slameur lyonnais, c’est un peu ce que vous avez cherché à faire à votre tour ?

Exactement. Quand je ne suis pas sur la tournée Goldman, je joue Le Petit Prince Slam ! partout en France. Lier les mots et la musique, c’est présent dans ma vie depuis très longtemps. Cela fait depuis 2019 que nous donnons ce spectacle avec mon compère Fafapunk. Déjà plus de 90 représentations devant des milliers de jeunes à travers la France ! Le Petit Prince, c’est le cas d’école du récit qui ne souffre pas une seule lecture. Le compagnon d’une vie. Pour en saisir la force, il faut le lire quand on est gosse, ado, adulte, père.

Quels récits vous accompagnent ?

Mes parents ont quitté la Yougoslavie dans les années 70 et se sont rencontrés en France, où je suis né comme mes frères et sœurs. Cette mémoire de l’immigration et de la double culture est très ancrée chez moi.

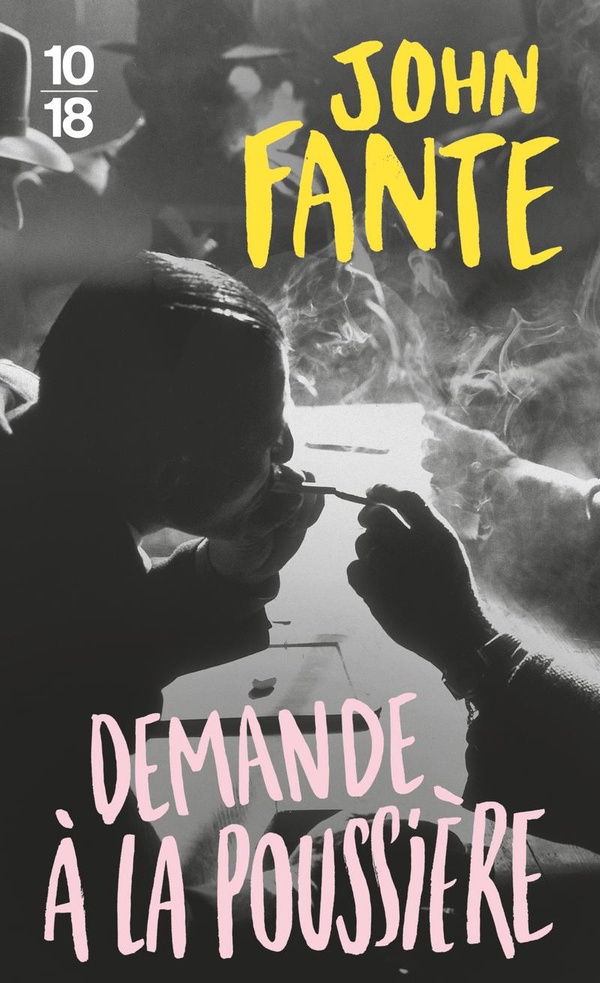

De la même façon que je me suis construit en écoutant de la musique anglo-saxonne, la littérature immigrée américaine, notamment italo-américaine, comme celle de John Fante, m’a marqué. Tous ces récits ont en toile de fond le XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, l’après-guerre. Il y a aussi le Bukowski de Souvenirs d’un pas grand-chose, fascinant pour se faire une idée de ce qu’était être fils d’immigrés pendant la Grande Dépression.

J’aime aussi tous ses récits qui explorent la relation au père, comme Demande à la poussière, l’histoire d’un apprenti écrivain qui a fortement résonné en moi.

Un récit de marque inspirant ?

Celui des guitares Fender. Je me rends compte que je suis attaché à cette marque alors que je ne la connaissais même pas. Cet homme, Leo Fender, qui dans les années 1930 est réparateur de radio, fabrique des éléments de sonorisation pour des événements publics, et se rend compte que les guitares ont besoin d’être amplifiées. Il crée alors une guitare équipée d’un micro. Un jour, j’ai réalisé que 80% de la musique qui m’a construit et procuré ces émotions est jouée sur ces guitares, c’est extraordinaire !

Une pub inoubliable ?

Celle de CNP Assurance en 1993, indissociable de la Valse N°2 de Dmitri Chostakovitch, figurant la vie d’un homme saison après saison, de l’enfance au grand âge, tandis qu’il marche sur un trottoir. En une minute, on balaye une vie. Certes, on a un peu oublié l’assureur derrière cette pub. Mais c’est le propre des belles œuvres, que de faire leur chemin toutes seules et de laisser leur créateur derrière. Exactement comme Goldman.

Recueilli par P.-D.F. et F.-X.M.

Plus d’informations :